合作客戶/

拜耳公司 |

同濟大學 |

聯合大學 |

美國保潔 |

美國強生 |

瑞士羅氏 |

相關新聞Info

-

> 聚氧乙烯鏈長度調控非離子Gemini表面活性劑的表面張力、接觸角(四)

> 棕櫚酸酯淀粉糊液理化性質及替代洗衣粉配方中的LAS去污系數研究(二)

> 一種可降解、抑制泡沫再生的消泡劑制備方法和應用

> 表面活性劑生物降解度測定方法種類及表面張力法的優勢——結果與分析、結論

> 利用溶液的張力,設計一種用于精密分區腐蝕又不接觸晶圓表面的隔離網筒

> 基于懸滴法測量硅油黏滯液體的表面張力系數——實驗原理

> 三元復合體系的界面擴張黏彈性對水驅后殘余油的乳化作用——結論

> Gemini表面活性劑的結構、表面張力測定綜合實驗

> 界面張力作用下?泥質鉆渣泥化黏附機理分析

> 溴化鋰水溶液微觀特性的分子動力學研究

推薦新聞Info

-

> 一套低溫、高壓懸滴法表面張力實驗測量系統實踐效果(三)

> 一套低溫、高壓懸滴法表面張力實驗測量系統實踐效果(二)

> 一套低溫、高壓懸滴法表面張力實驗測量系統實踐效果(一)

> 不同溫度下純有機物液體表面張力估算方法及關聯方程(二)

> 不同溫度下純有機物液體表面張力估算方法及關聯方程(一)

> ?工藝因素對植物纖維活性發泡材料表面張力的影響

> 印刷掉墨現象:真空噴鋁轉移紙儲存時間與涂層表面張力、結合牢度關聯性研究(三)

> 印刷掉墨現象:真空噴鋁轉移紙儲存時間與涂層表面張力、結合牢度關聯性研究(二)

> 印刷掉墨現象:真空噴鋁轉移紙儲存時間與涂層表面張力、結合牢度關聯性研究(一)

> 煤體潤濕性與水溶液表面張力關系的實驗分析【下】

彎曲界面產生的額外附加壓力,在力學分析上應該和哪個力平衡?

來源:知乎 阿黃sweetgirl 瀏覽 2079 次 發布時間:2021-10-28

彎曲界面產生的額外附加壓力,在力學分析上應該和哪個力平衡?

高等滲流力學中,毛管力的本質應該是彎曲界面產生的額外附加壓力。這個額外附加壓力的本質是什么?施力物體是什么?受力物體是什么?

在毛細管插在水中,水面上升至平衡后,受力分析。可以說毛管力和水平面上毛細管內液柱重力平衡。那這時候,毛管力的受力物體是該液柱,那施力物體呢?難道說是“彎曲液面”本身?

也看過力學分析,對表面張力進行分解,有用楊氏方程的,但是還是總覺得有不明確的地方。希望好心人能夠詳細解答。

雖然用大篇幅介紹了表面物理化學里面的概念,然而對題主重要的問題卻是錯誤的解答。

錯誤是,表面張力的施力物體怎么可能是大氣呢?表面張力的性質只和液滴本身和內部的分子作用力有關。設想一個場景,逐步減少空氣中的氣體含量,在液體沸騰之前,其液體的表面張力是不會發生變化的。所以液體表面張力和氣體之間并沒有相關性。即使液滴在微重力的真空下揮發,也是以球形揮發。液滴的球形就是表面張力存在的標志,所以真空下的液滴依然存在表面張力。與空氣無關。

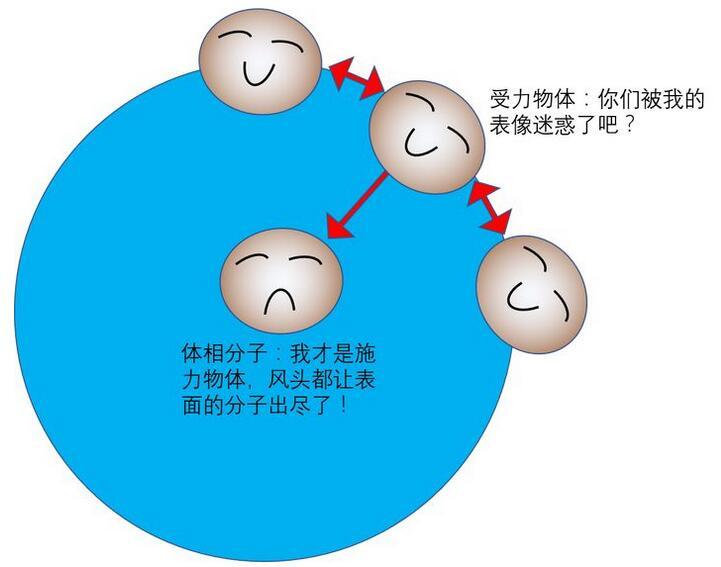

我的回答是,小液滴保持球形,其表面張力的施力物體是體相中的分子,受力物體是處于液滴表面的分子。液體表面的分子收到液體內部的分子的引力得不到平衡,就體現為表面張力。所以體相中的分子才是施力物體,而表面的分子時受力物體,其作用效果是表面上發生的液滴收縮呈球形的力學現象。

可以想象,這種不平衡會導致表面層的液滴向體相收縮。那么液滴為什么不能持續收縮呢?這個力怎么達到平衡呢?原因當然時分子間還存在斥力。當表面張力使表面層的分子收縮時,收縮到一定程度時與分子斥力達到平衡。總體系達到能量最低狀態,即液滴保持球形,或者界面表面積最小的狀態。

對于毛細管中的液體上升的現象,其施力物體是固體表面的分子,受力物體是固液氣界面處的液體分子。對于毛細管液面下降的現象,其施力物體是液體界面的液體分子。

具體分析如下:

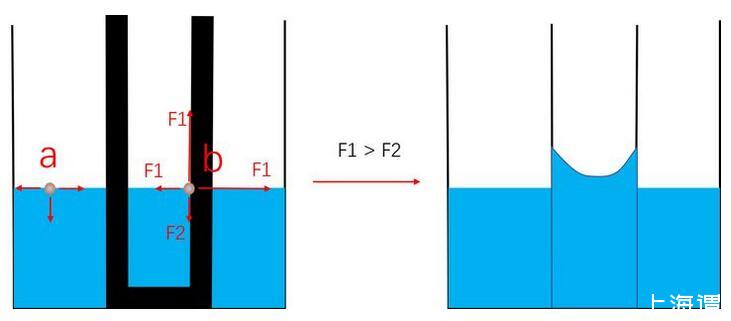

本討論涉及到三相界面的力學相互作用。使用楊氏方程固然可以很好地解釋界面現象,但是要想分析所謂的施力和受力物體,還是要從分子相互作用開始分析。如下圖左圖所示,假設加入毛細管后,其平面仍為平的,我們可以分析氣固液界面處的水分子來分析液面的行為。

自由界面處的水分子只受到水分子的作用,如a處所示。而對于b處界面分子。其左側的分子被固體分子替代,這個替代產生了固液分子作用力(F1)與液液分子作用(F2)的差別,這個差別使液面運動。

比如,當固體對液體分子吸引力較大時,即所謂的親水界面,也是表面能高的界面,F1會大于F2, 所以液面會上升,直到與重力平衡。即毛細管內液面上升現象。同時側面的作用力差別也會使液面更靠近固體。所以此時的施力物體是固體界面分子。作用效果是液面上升。

毛細管上升原理

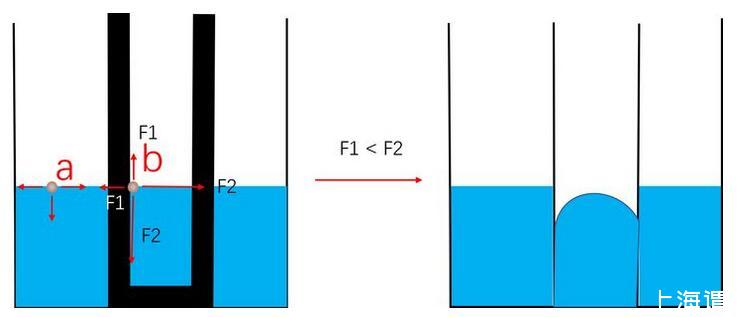

那么對于液液分子作用(F2)大于固液分子作用(F1)的情形呢?比如把毛細管插入到汞液體中,界面就會下降。這個作用就是垂直方向上的F1小于F2引起的,同時側面的作用力差別使液面遠離固體。如下圖所示。所以此時的施力物體是液體界面分子。作用效果是液面下降。

毛細管下降原理